本文目录:

|

中国玉雕观后感

最佳答案:

对中国玉雕艺术的感悟

中国玉雕艺术以其独特的魅力和深厚的文化底蕴,给我留下了深刻的印象。通过学习和欣赏玉雕作品,我不仅感受到了其精湛的工艺,还深刻体会到了其中蕴含的文化内涵和历史价值。

玉雕的艺术价值

玉雕作品展现了极高的工艺价值和美观价值。雕刻细腻精美,造型古朴,每一件作品都像是艺术品,具有强烈的文化和历史气息。玉雕艺术特有的光泽和颜色,更为作品增添了不少魅力。

玉雕的文化内涵

玉在中国传统文化中占有重要地位,不仅是财富和地位的象征,更是文化和历史的传承。通过玉雕作品,可以感受到中国古代文明的博大精深,了解到作品中所蕴含的历史背景和文化内涵。

玉雕的技艺与耐心

玉雕需要雕工具备高超的技巧和耐心。玉石的质地刚硬,容易破碎,因此雕刻过程中需要极致的精细和专注。每一件玉雕作品背后,都是匠人无数次的打磨和雕琢,以及对美的执着追求。

玉雕的传承与创新

玉雕艺术不仅是传统的延续,也是创新的体现。现代玉雕作品在保留传统技法的基础上,融入了现代审美和设计理念,展现出独特的艺术风格。

总结

通过学习和欣赏中国玉雕艺术,我深刻感受到了其独特的文化内涵和艺术价值。玉雕不仅是技艺的展示,更是文化的传承和发扬。我相信,在不断的学习和实践中,我们可以创作出更多更好的作品,为传承和发扬中国传统文化和历史做出更多的贡献。

参观印刷博物馆观后感

上个星期六上午,太阳暖洋洋的,老师组织我们一起去参观厦门日报社印刷博物馆。

印刷博物馆由环绕着印刷车间的四条长廊组成。步入展区,首先映入眼帘的是凸版印刷、凹版印刷的介绍。最引人注目的是靠窗边的机器:印刷机、铸字机、圆盘机、手动名片印刷机等。这些陈旧的机器向人们展示了近现代印刷术发展的历程。

经过导游的介绍,我知道了,近现代印刷术可分为凸版印刷、平版平版印刷、凹版印刷和孔版印刷这四种印刷方式。近现代印刷术展区同时陈列了四种印刷术的印刷品,如邮票、商品包装、纸币、电路版等。

再往前走,看到了一个大转盘,导游说:“这个转盘由元代农学家王祯发明的木活字排版工艺,设制了木活字三万多个,并设计了木活字转轮排字版。

接着往前走,映入眼帘的是活字印刷始祖—毕升的全身雕像。展区以翔实的图文展版和生动的实物展品,展示了我国古代印刷术的历史和成就。一排排铜、木、仿泥活字;一幅幅中国年画,静静地躺在玻璃展柜中,诉说着中国古代印刷术的辉煌成就。

这次参观,使我懂得了很多东西,如果有下次,我会懂得更多。

“纪念毕升,实际上是纪念我们的古代文明,纪念中华文明对世界文化进步与传播所作的巨大贡献。”民进中央委员、民进湖北省副主委唐瑾委员说。为此,她精心准备了一份提案,呼吁尽快建立“中国毕升活字印刷博物馆”。

“建立这座博物馆,是妥善保管印刷文物、深入研究印刷文化的需要,是印刷博物馆专题馆建设的.需要,也是传承、弘扬中国传统印刷文化的需要。”唐瑾委员介绍了当今我国印刷博物馆的建设情况:“近年来,我国在一些城市和单位相继建立了印刷博物馆,如北京印刷学院的‘中国印刷博物馆’,上海理工大学出版印刷学院的‘上海印刷博物馆’;20xx年,扬州又建立了‘扬州中国雕版印刷博物馆’。但前两者规模较小,后者是雕版印刷,有必要建立一个大规模、高质量的‘中国毕升活字印刷博物馆’。”

哪里是这座博物馆最理想的选址?唐瑾委员脱口而出:“湖北省英山或湖北省博物馆附近。”作为目前公认的毕升故里,英山县内先后发现了毕升墓、墓碑、毕升孙男毕文忠墓及各类文物,在英山博物馆现有的6419件馆藏文物里,与毕升相关的文物占到了328件。而湖北省博物馆拥有丰富的文物资源,如果建在其附近,可作为省博物馆的一个副馆,也是一个理想的选择。

对于“中国毕升活字印刷博物馆”的成立与运作,唐瑾委员提出了几点建议:主体工程由中央财政拨款,作为中国中部地区的重要文化设施来建设,地方财政也要拨出相应专款,补助并支持建设辅助工程;其次,把博物馆当作“促进中国中部地区新闻出版强省”的标志性文化项目来建设,作为促进落实部省合作协议的重要举措之一,由国家发改委立项后交给新闻出版总署牵头督办;由湖北省文化厅、省文物局、湖北省新闻出版局等相关部门合作落实各项具体工作。

“这座博物馆建成后,将全景式地展示我国印刷术源远流长、灿烂辉煌的发展进程,让毕升和活字印刷成为永不忘却的纪念。”唐瑾说。

读万卷书不如行万里路。11月19日,印刷设备工程系全体教师来到举世公认的中国历史文化名城——扬州,参观中国雕版印刷博物馆,深度感受文化、历史、与艺术的魅力。

扬州中国雕版印刷博物馆是中国唯一的雕版印刷博物馆,分为“中国馆”与“扬州馆”两大部分,收集了全国几乎所有的雕版版片,共陈列文物 175件。其中“扬州馆”以“仓储式”陈列扬州广陵书社收藏的20余万片明清古代雕版。陈列展览以雕版工艺流程和历代雕版印刷为重点,全方位反映了中国雕版印刷的历史沿革及其在世界印刷史上产生的深远影响。

教师们参观了玉雕、漆雕、石雕、砖雕、竹雕、瓷雕、核雕、木雕各个展厅中精美的雕刻作品和精湛的艺术表现手法,亲眼目睹了中国古代劳动人民智慧和艺术的结晶,从春秋战国的展品直到近代的名家作品,感受到扬州古人高超的审美观以及汉文化的博大精深,纷纷表示不屈此行,增长了知识也开阔了眼界。

《指尖上的传承》观后感作文

首先,文化再现的意义:《指尖上的传承》显化了中华文明深藏闺中、难得一见的手工艺,给每位观众一种“爱徒”般的观感。

中国传统手工艺的隐秘性来自于其独特的传承模式。早期,大部分手工艺是“父传子”。有趣的是,虽然手工艺匠人的社会地位并不算高,但工艺的传授模式与皇位传位之“家天下”很类似。《泥人张》展示的张家泥塑,正是这种模式。后来,手工艺的传承扩大为超越家庭的“师徒关系”。根据儒家正统,“师”具有很高的地位,作为民间家庭祭祀的对象,排在天、地、君、亲之后,在中堂是有牌位的。师不仅仅是传授知识的教师,也包括传授技艺的师傅。西方其实也有师徒制(Apprenticeship),但中国的师徒制更具另两个西方不曾有的突出特点。其一,中国的师徒关系更像父子关系,师傅既是徒弟的业务指导者,又是其人生导师,还是发工资的老板。民间所讲“一日为师,终身为父”最早由南宋蒙学读物《太公家教》记录,直到今天仍然是中国社会基本的职业伦理。其二,中国师徒制一直是部分行业保留至今、仍然有效、甚至是唯一有效的组织形式,比如武术、戏曲、曲艺等领域以及《指尖上的传承》已经拍摄和计划拍摄的诸多手工艺。

经过解放初期公有化以及改革开放之后的市场化两次洗礼,中国手工艺的传承模式有了变化,很多行业、手艺的`师承关系出现了断裂,有些变得模糊。近年来,某些行业有意恢复了师徒制,一些美术院校大课教育培养出来的工艺大师,成名之后也纷纷回归师徒制,开始“带徒弟”。

师徒制一方面提供了中华文明中的手工艺薪火相传的组织保障,另一方面,其封闭性也令外人难以得见精彩绝伦的手工艺真容。即使是入室弟子,也非人人都有缘分近距离、长时间领略大师、工艺、器物这三者的互动。感谢《指尖上的传承》,普通观众就像大师们最得宠的“爱徒”一样,将匠心独运的创意、精雕细刻的过程、巧夺天工的结果一览无余,大呼过瘾。

其次,文化认同的意义:全球化的今天,《指尖上的传承》给世界华人增添了若干文化身份(Cultural Identity)的认同依据。

香港著名作家李纯恩评论:“细细观赏,心驰神外,潜移默化,成一种精神,也是另类爱国教育。”澳门文学艺术界联合会主席梁晚年呼吁:“这股文化的春风,通过互联网分享过来,对澳门非物质文化遗产的宣传保护有很大的启示”。台湾主持人郑沛芳在网络分享的观后感是:“用纪录片的感染力来唤起人们对古老文化的那份尊重,那份骄傲,那份自信,感受到一个具有创造力的民族,召唤民族自豪感和认同感的回归。让中华民族文化生生不息。”

文化身份是一种集体想象和心理认同,也是一群人显著区别于另一群人的一系列特征。随着华人从中国及中国港澳台地区、新加坡等主要聚居区赴更多的国家学习、工作、居住乃至移民,汉语文化圈正发生急速变化,世界文化格局中的中国文化影响范围也在随之快速更新。尽管《指尖上的传承》所涉猎的非物质文化遗产仅仅是中国传统手工艺一部分,而且这些手工艺可能并不占据中国文化的核心,有些手工艺的技艺本身(比如雕刻)也非中华民族所独有,但是其作者、创作理念、作品文本、作品内涵等确属中国独有。

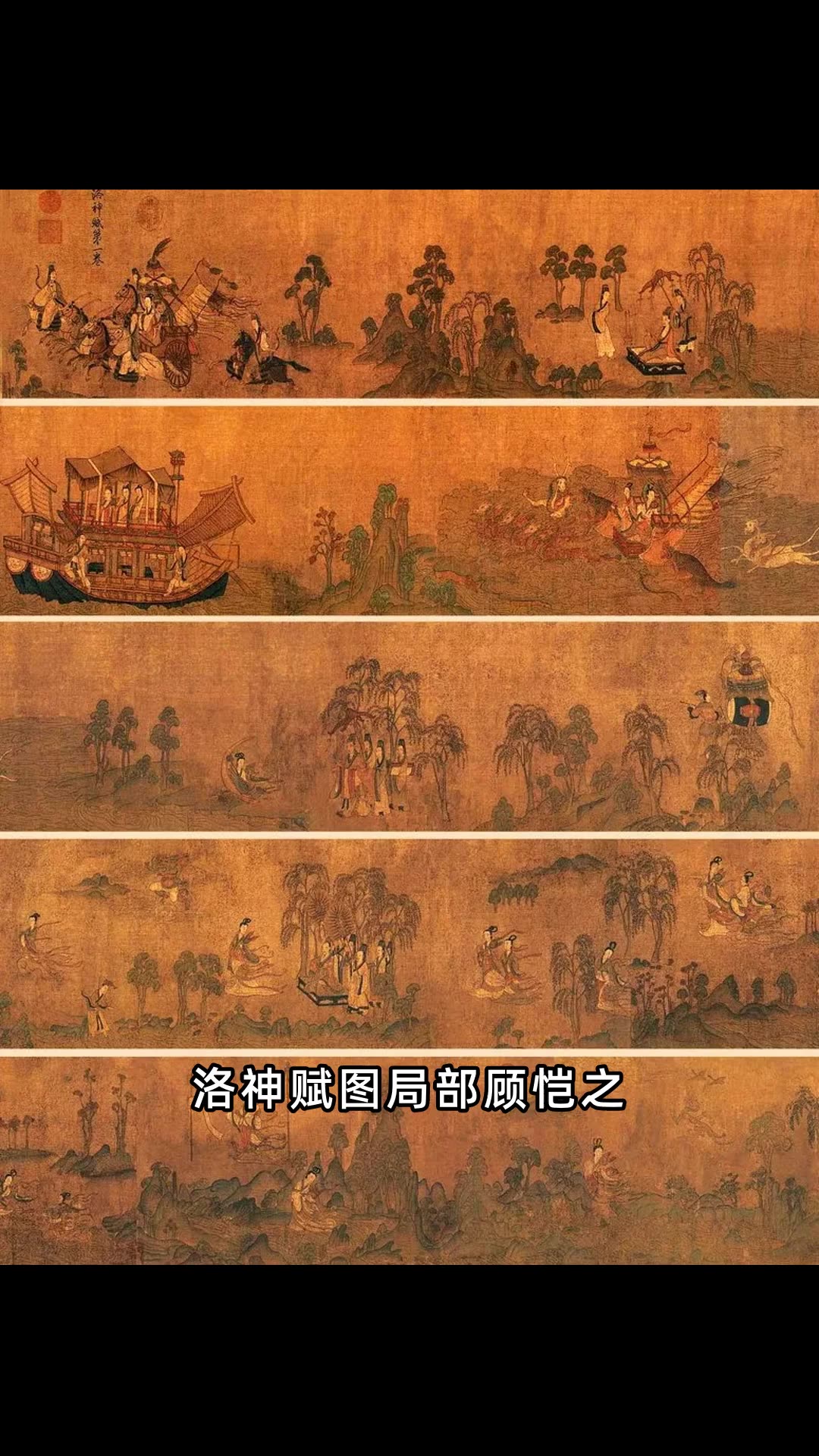

指尖上的传承之玉雕

《玉雕》中大师对玉石原料因势利导、顺其自然的发挥,将每一处瑕疵都演绎成一种设计,让每一块玉料真正做到“瑕不掩瑜”,就是中国文化“天人合一”观念所启示的创意思路。玉雕中所谓“化腐朽为神奇”中的“化”,和太极拳中的“运化”、李冰父子修造都江堰的“顺化”,源头应该都在《易经》。

《泥人张》通篇只塑一个人——“武圣人”关公。关云长位列圣贤,老百姓为其兴修关帝庙,若干行业奉其为祖师爷,概因其是中国民间“义”的化身。关羽形象与儒家价值观的符号化对应,是漫长的儒家价值观视觉化过程中一个典型的成功案例,其作用尤其在旧时针对文盲传播儒家价值时不可替代,至今仍影响深远、意义独到。

指尖上的传承之泥人张

《指尖上的传承》纪录片中折射了中国文化的丰富内涵,都对建构世界华人文化身份具有直接的价值。

《指尖上的传承》作为影视作品,用美轮美奂的影视语言赋予了拍摄对象额外的美学趣味,是一部好看、耐看的纪录片。

本文推荐:弥勒车辆服务:https://mile.hhxxg.com/cheliangfuwu/

- 上一篇: 雌雄同体歌词(04/06更新)

- 下一篇: 小猫的英语怎么读音(“小猫”英语怎么读?)